いま、世界中の情報量は格段に増加しています。

米調査会社・IDCが2020年5月に発表したレポートによると、2020年に全世界で生成・消費されるデジタルデータの総量は59ゼタバイトを超えるとしており、2021年以降も指数関数的に増加することが予想されています。

1ゼタバイトは「世界中の砂浜の砂の数」といった比喩がなされる数値であり、私たち個人ではイメージできないレベルまで、高度情報社会が進化しているのです。

今回は、そんな高度情報社会のあり方として、日本で目指すべき未来社会の姿として提唱された「Society 5.0」について解説します。Society 5.0の概念や技術、描いている未来像について見ていきましょう。

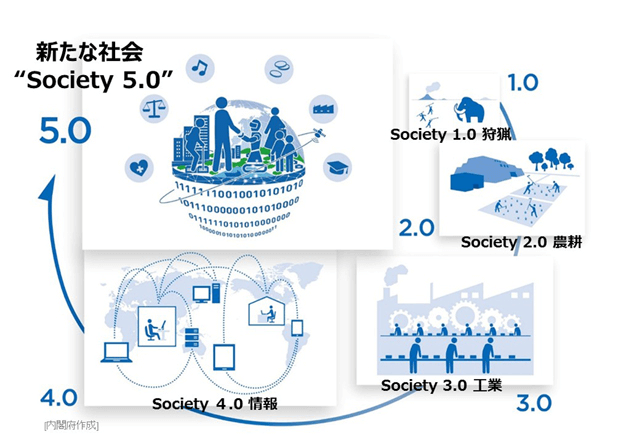

●Society 5.0(ソサエティ 5.0)の定義

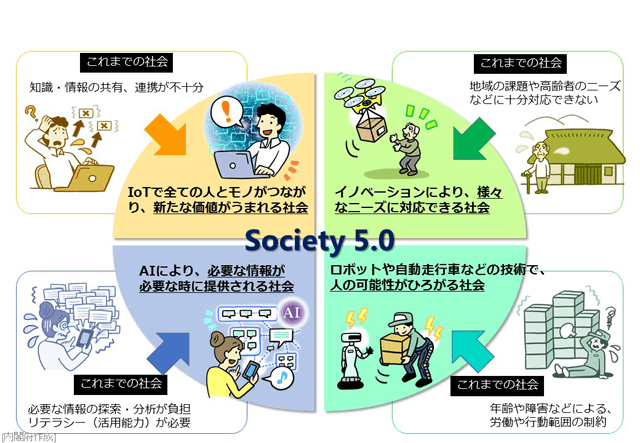

画像出典:内閣府「Society5.0」より

Society 5.0とは、2016年1月に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」のなかで提示されている、これからの社会のあり方を示す言葉です。内閣府では、以下の通り定義されています。

「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」

-内閣府「Society 5.0」より

そもそもSociety 5.0以前の社会としては、以下の4世代を経由して発達してきました。

•Society 2.0(農耕社会):田畑を耕して小麦や米などの作物を収穫する社会

•Society 3.0(工業社会):一次産業から二次産業へと経済の中心が移行した社会

•Society 4.0(情報社会):ネット網等の発達によって情報の価値が高まって行った社会

特に最後のSociety4.0時代における情報価値の再発明が、今回お伝えするSociety 5.0の土台だといえるでしょう。

●何故Society 5.0が必要なのか

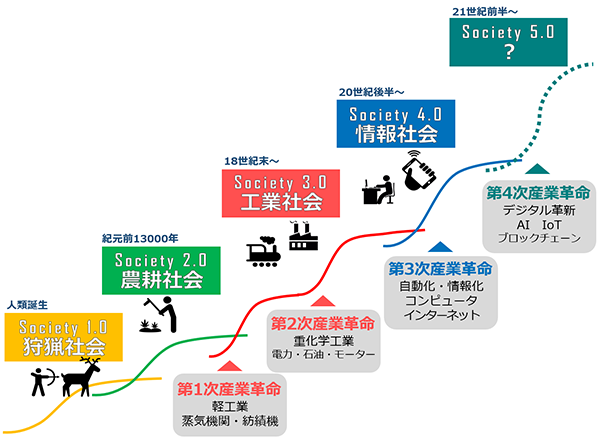

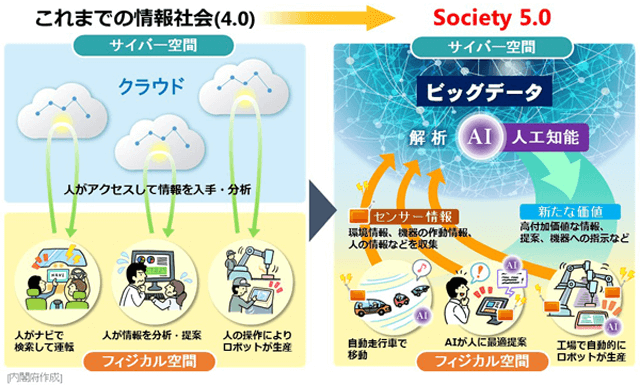

画像出典:日本経済団体連合会「Society 5.0 -ともに創造する未来-」より

Society 4.0では、インターネットや携帯電話、スマートフォン等の普及によってさまざまな情報がつながった社会でした。よって、物理的な場所を問わず、ネット回線さえあればあらゆる情報へと瞬時にアクセスすることが可能となりました。

一方で、それら大量の情報は有機的に繋がるのではなく、あくまで個別に存在していたため、知識や情報は適切に共有されず、また分野横断的に情報を連携させるのも大変でした。

例えば、今では検索結果の精度が昔より格段に良くなったGoogle検索1つを取り上げてみても、実際大量にある検索結果の中から本当に自分に必要な情報を見つけ出すことは、非常に工数がかかるケースが多いのが現状です。

内閣府でも、Society 4.0時代の課題として、以下のような記述をしています。

「人が行う能力に限界があるため、あふれる情報から必要な情報を見つけて分析する作業が負担であったり、年齢や障害などによる労働や行動範囲に制約がありました。また、少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対して様々な制約があり、十分に対応することが困難でした。」

-内閣府「Society 5.0」より

●Society 5.0が目指す未来の姿とは

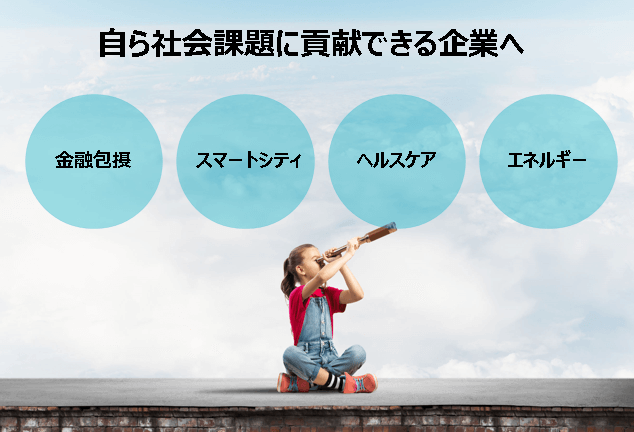

Society5.0が目指す未来の姿についてご説明する前に少しTISの取り組みについてお話します。

TISは4つの社会課題(「金融包摂」「スマートシティ」「ヘルスケア」「エネルギー」)を定義しています。

これらの課題は複雑、多様化しているだけではなく、時代や状況によって課題の本質も変化をしていきます。

これからご説明する「Society5.0が目指す未来の姿」=「TISが目指す”ありたい未来”」と考えており、実証の場としてTISはスーパーシティの取り組みに積極的に参加をしています。

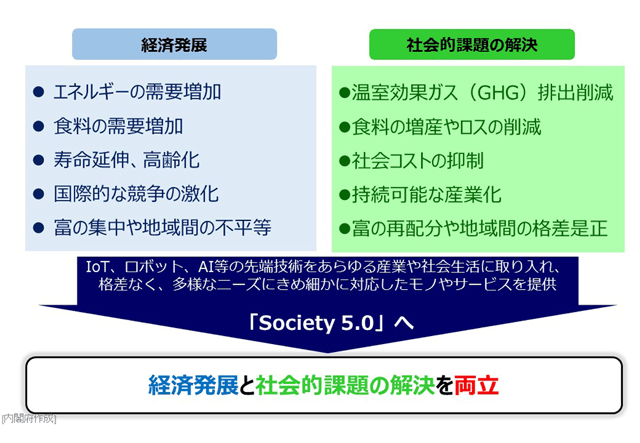

画像出典:内閣府「Society5.0」より

Society 5.0では、より強力な通信網を前提に、あらゆる人とモノがつながった社会を想定しています。技術的な目線で考えると、IoT(Internet of Things)社会ということです。あらゆる人とモノがつながることで、Society 4.0時代の課題であった「情報の共有・連携」がスムーズに実現し、今までにない新たな価値を生み出すことに寄与すると考えられています。

そして、そこにある大義は「経済発展と社会的課題の解決の両立」にあると、内閣府は提示しています。この経済発展と社会課題の解決を両立させるためには1つの分野で課題解決に取り組んでも解決は図れません。国は、Society 5.0の先行的な実現の場=「スーパーシティ」と考えており、この活動はヒューマンセントリック、かつ、概ね5分野以上の他分野横断で『まるごと未来都市』を目指して進めています。TISも、スーパーシティをはじめとした地域課題に各地で取り組んでおり、こちらについては後半でご説明させて頂きます。

現在、日本や世界を取り巻く社会環境は劇的な変化の渦中にあり、本格的なVUCA時代に突入してきたといえます。先進国における健康寿命が延伸して新興国含め劇的な経済発展が遂げられる中、国際競争はより激化しており、個人における富の偏在も加速して経済格差が広がり続けています。

また、資源の焼畑的な使用によって産業の持続性そのものにも限界がみえてきており、持続可能な産業化の推進や、富の再配分、リージョン間の格差是正といった対策が喫緊の課題となっています。

だからこそ、日進月歩で発達しているテクノロジーの活用こそが先述の大義達成には必要不可欠であり、それを前提にした社会のあり方がSociety 5.0として掲げられているということになります。

画像出典:内閣府「Society5.0」より

Society 5.0時代では、テクノロジー起因のイノベーションによってモノやサービスが最適にデリバリーされるので、必要な人に必要なタイミングで必要な量の情報が提供されることになります。よって、地域や年齢、性別、言語などによるデジタルデバイド(情報格差)が是正されることとなり、社会システム全体が最適化され、それによって経済発展と社会的課題の解決を両立していける社会になると想定されています。

●Society 5.0を実現させるために必要な技術とは

画像出典:内閣府「Society5.0」より

先ほど引用した通り、Society 5.0社会ではサイバー空間(以下、仮想空間)とフィジカル空間(以下、現実空間)の高度な融合が前提となります。そのための技術としては、以下が例として挙げられます。

•IoT

•5G

•クラウド

•VR/AR/MR

•ブロックチェーン

•量子コンピューティング

例えばSociety 5.0社会においては、エッジAIとして発達した各種センサーが大きな役割を担うことになります。現実空間に設置した大量のセンサーから画像や映像、音声等の膨大な情報が取得され、それらが適切なマスキング等を経て5G網を通じてクラウド上の仮想空間へと集積されます。

そこで蓄積されたビッグデータを、機械学習や深層学習等を用いてAI解析し、その結果が人々の生活をサポートする情報としてデリバリーされることになります。

それによって、アドテクでは一般的なパーソナライズされたサービス提供へと収斂されることになります。また、国土交通省等が進めているデジタルツインの実現によって、よりリアルなシミュレーションを経たプロジェクトマネジメントや都市設計なども実現するかもしれません。

●Society 5.0の事例

Society 5.0の実践ケースとしては、以下のような事例が挙げられます。

モビリティ:多くの車両を同一のUIでオペレーション(MONET Technologies)

出典:BOLDLY株式会社「サービス/ Dispatcher」

Society 5.0時代で重要なテーマの一つがモビリティです。具体的には、自動車の自動運転はもとより、ドローンなどの小型無人機など、移動にかかる様々なハードウェアとデータの連携がポイントとなります。

例えば、ソフトバンクと先進モビリティの合弁会社であるBOLDLY株式会社(旧SBドライブ)は、自動運転バスの社会実装を手がけています。具体的には、同社提供の自動運転車両運行プラットフォーム「Dispatcher(ディスパッチャー)」を活用して走行指示や遠隔監視、緊急時対応等を行う形で自動運転の社会実装を進めています。

国内初の実用化事例としては、2020年11月26日より茨城県境町にて、自治体初の自動運転バスの定常運行を開始しています。

【関連記事はこちら】

MaaSとは? 最新の国内・海外事例や市場規模、構成要素を徹底解説!(前編)

MaaSとは? 最新の国内・海外事例や市場規模、構成要素を徹底解説!(後編)

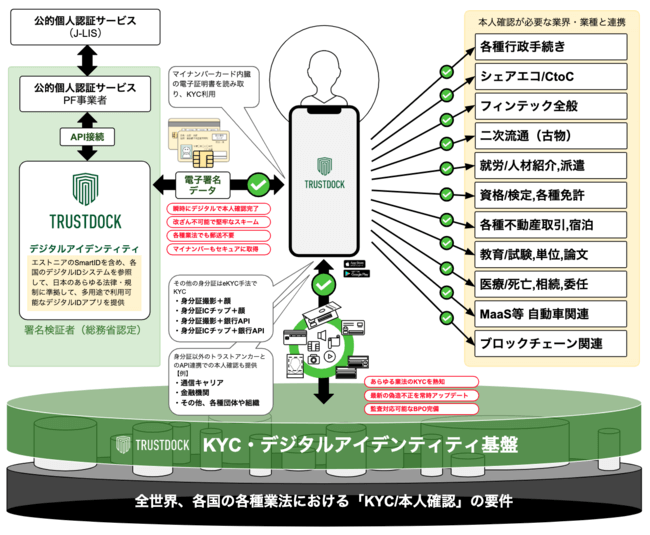

金融:本人確認からデジタルアイデンティティまで(TRUSTDOCK)

出典:TRUSTDOCK「PR TIMES」

Society 5.0では金融領域においても変革をもたらします。特に情報の安全性という観点においては、本人確認のオンライン化、いわゆるeKYCの早期社会実装が注目ポイントの一つだといえます。

KYC as a Serviceを標榜する株式会社TRUSTDOCKでは、日本で唯一のデジタル身分証アプリとe-KYC/本人確認APIサービスを提供しています。例えば金融機関で口座開設をする際に、通常であれば窓口で厳格な本人確認を実施しますが、コロナ禍に伴うニューノーマルへの対応に準じてオンラインでの手続きへの移行が望まれています。

金融機関のWebサイトに対してAPI形式で本人確認ソリューションを提供するのみならず、独自の身分証アプリを通じて、将来的には欧州GDPRにて掲げられているようなデータ・ポータビリティを前提にした社会の実現を目指しています。

●都市OS:スーパーシティ構想(TIS)

冒頭でも軽くお話させて頂きましたが、Society 5.0社会を体現する思想として最も大きなユニットの事業体が、スーパーシティ構想です。スーパーシティとは、内閣府特命担当大臣(地方創生)の下で開催される「スーパーシティ構想の実現に向けた有識者懇談会」により、以下のように定義されています。

1)エネルギー・交通などの個別分野にとどまらず、生活全般にまたがり

2)最先端技術の実証を一時的に行うのではなく、未来社会での生活を先行して現実 にする

3)その際、何より重要なことは、技術開発側・供給側の目線でなく、住民目線で理想の未来社会を追求することである。

-国家戦略特区「スーパーシティ」構想の実現に向けて(最終報告)より

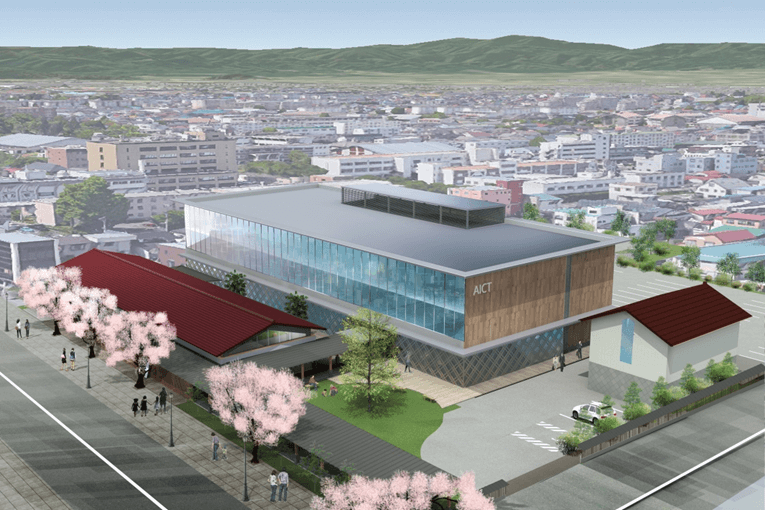

例えば福島県会津若松市では、さまざまな分野でテクノロジーを活用し、ICT関連産業の集積や新規事業の創出、市民生活の利便性向上などを目指して「スマートシティ会津若松」を推進しています。

これに対して、さまざまなIT ソリューションを提供するTIS株式会社では、同市内のICTオフィス「AiCT(アイクト)」内にプロジェクトルームとして拠点を開設し、他のAiCT入居企業、および地域の大学、企業などと連携しながら、キャッシュレス、ロボティクス、ヘルスケアの3分野での新たなソリューションの創出と社会課題の解決を目指しています。

特にキャッシュレス分野においては、将来的な消費ビッグデータの活用を見据えつつ、地域で一体となった新たなキャッシュレスネットワークを構築し、多岐にわたる市民生活に伴う多様な決済のキャッシュレス化を推進しています。

【関連記事】

日本の未来を描く「スーパーシティ」構想とは?TISが目指すスーパーシティ

スーパーシティの取組(第2段)~「人間中心社会」ってどんな社会?~

決済を デジタル化の入り口に~楽しく便利な街づくりに貢献したい~

●まとめ

以上の通りSociety 5.0時代では、「データ」活用を軸に日常におけるあらゆる情報がつながり、人々のウェルビーイングな生活に向けた環境の整備を進めていくことになります。日本経団連でも、Society 5.0を「創造社会」と呼称し、人間中心の超スマートな社会であると記述しています。

そんな桃源郷の中で、人々はどんな役割を担っていくことになるのか。

各々が改めて考えるタイミングだと言えるのではないでしょうか。

※この記事が参考になった!面白かった! と思った方は是非「シェア」ボタンを押してください。